6. コヒーレントフォノン制御

固体結晶に対し、そのフォノン振動の周期よりも短い時間幅を持ったパルスレーザーを照射すると、結晶のフォノン運動を励起することができる。通常の熱で励起されるフォノンと異なり、 レーザー光が照射された領域内で原子(分子)の運動の位相が揃った状態で励起が行われるため、このようなフォノン振動をコヒーレントフォノンと呼ぶ。 コヒーレントフォノンを計測するには、pump-probe分光によって反射率の変化として計測することが一般的です。

6-1. ビスマス単結晶の二次元原子運動の制御と可視化

ビスマスの単位格子を図11に示す。z軸方向に振動するA1gモードとxy平面内で二重縮退したEgモードという二つのモードが存在している。 これらのモードの励起振幅を光によって制御することができれば、結晶格子中の原子の運動を制御できることに繋がる。実験では、図12のような光学系を用い、ポンプ光の照射による プローブ光の反射率変化を測定している。

図11 ビスマスの単位格子とフォノンモード

図12 コヒーレントフォノン光学系

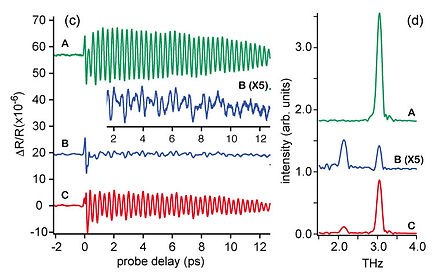

励起パルスとしてチャープパルスを時間的に重ねた励起パルスを用い、両者の遅延時間を制御することでTHz領域の変調をスペクトルに与え、フォノンの振幅制御をおこなっている。 さらにab initio計算によって反射率の変化と原子の変位の間の比例定数を計算し、反射率の変化から光の照射された平面内における原子の変位を可視化することに成功した。 より詳細を知りたい方は、以下の文献を参考にして下さい。

図13 フォノン振幅制御結果

6-2. ルブレン単結晶のTHzフォノン熱浴分布の制御

現在執筆中

【関連論文】

-

Optical manipulation of coherent phonons in superconducting YBa2Cu3O7-δ thin films

Y. Okano, H. Katsuki, Y. Nakagawa, H. Takahashi, K. G. Nakamura and K. Ohmori, Faraday Discussions 153, 375-382 (2011). -

All-Optical Control and Visualization of Ultrafast 2D Atomic Motions in a Single Crystal of Bismuth

H. Katsuki, J. C. Delagnes, K. Hosaka, K. Ishioka, H. Chiba, E. S. Zijlstra, M. E. Garcia, H. Takahashi, K. Watanabe, M. Kitajima, Y. Matsumoto, K. G. Nakamura, and K. Ohmori, Nature Communications 4:2801 doi:10.1038/ncomms3801 (2013). -

Mode Selective Excitation of THz vibrations in Single Crystalline Rubrene

K. Yano, H. Katsuki, and H. Yanagi,

J. Chem. Phys. 150, 054503 (2019).

Equipments

全部は紹介しきれないので、光学実験用の装置のうちでめぼしいものをリストアップします。

超短パルス光源を利用した非線形光学実験をメインに、サンプルの作成からシミュレーションまで幅広く行なっています。 本人の熱意次第で、いろいろなことに挑戦できる環境です。

LASERS

coherent MIRA (フェムト秒オシレータ) + MIRA OPO (波長変換用OPO)

~100fsの時間幅と76MHzの繰り返し周波数を持ったレーザーです。OPOによって可視領域から近赤外までの波長をカバーできます。 これまで、固体水素の実験などに使用してきました。現在は主にコヒーレントフォノン実験用に使用しています。

Coherent Mira

Mira OPO

coherent Micra (フェムト秒オシレータ) + Legend Elite (フェムト秒再生増幅器) + OPERA solo (波長変換用OPA)

~35fsの時間幅と1kHzの繰り返し周波数を持ったレーザーです。パルスあたりのエネルギーが大きいので、パルスを分割してポンププローブ実験などが容易に可能。OPERA soloは赤外光発生までで、それ以降は外付けの結晶で紫外領域から可視領域まで幅広い波長に変換可能。 現在、いろいろな実験で活躍中。

Coherent Legend elite

Opera Solo

中赤外生成用DFGユニット (自作) + 中赤外実験系(作成中)

OPERA soloの出力から差周波発生によって、中赤外領域のフェムト秒パルスを生成するユニット。実験スペースの都合から、OPERA soloから離れた場所で独立に発生させています。 中赤外光を利用した実験についてはいずれ紹介します。

Mid Infrared OPA

オートコリレータ (自作)

フェムト秒パルスの時間幅を評価する装置です。スピーカーを利用した自作品ですが、ちゃんと測れます。LABVIEWによってリアルタイムでモニタ可能。買ったら100万弱覚悟しないといけませんからねえ。

その他のレーザー

355/532nm ナノ秒YAGレーザー

パルスあたりのエネルギーは大きいが繰り返し周波数は20Hzが最高。

CW He-Neレーザー

半導体レーザーより単色性が良くビームの質も高いので、干渉系のアライメント学習用に使用。マイケルソン干渉光学系を作成して、最低90%程度のコントラストを出すことが、レーザー実験初心者への課題です。

参照光として、フィードバックループ制御と組み合わせることで、アト秒精度でパルスのタイミングを調整可能。

半導体レーザー

たくさんあります。主にアライメント用。

ステージ他

電動ステージ (newport, 駿河精機)

fast scan unit (APE scandelay)

ピエゾステージ (PI, nanocontrol)

空間位相変調器(2次元)

792x600ピクセルの液晶画面で、個々のピクセルに電圧をかけることで位相の変調量を制御できる。 レーザー光の面内における位相分布をデザインすることにより、集光面での2次元的な強度分布、位相分布を制御することができる。

CCD/CMOS カメラ

性能によってピンからキリまであります。メインで使用しているのはAndor NEWTONです。PrincetonのProEM512もありますがハズレを摑まされたようで、ペルチェがトラブってばかり。いまいちです。

分光器

地味に高い。Solar TII使いにくい。金があればプリンストンかアンドールが無難。

極低温実験用クライオスタット

-

液体ヘリウム光学クライオスタット (IRLabs)

二層式のクライオスタットですが、NAISTには液体ヘリウム供給施設がないので、液体窒素温度で使用しています。分子研時代には固体水素の実験を全てこれで行なっていました。 非常に良い品です。

-

パルスチューブ型冷凍機

スイッチポンで4Kまで下げられるので便利ですが、自分で装置を作る感は薄いですね。振動がネック。

細々としたもの

オシロスコープ、チョッパー、ボックスカー積分器、カレントアンプなど一通りは揃っています。欲しいものはいくらでもありますが。